农药残留快速检测仪的原理、应用与标准化操作指南

一、食品安全与农药残留检测的重要性

随着消费者对食品安全要求的提高,农药残留问题已成为全球关注的焦点。农药残留检测仪作为一种快速筛查工具,在保障农产品质量安全、规范农业生产行为、强化市场监管等方面发挥关键作用。我国现阶段建立的农药残留标准体系科学严谨,但生产环节的残留风险仍需通过高效检测技术进行管控。

二、农药残留检测仪的技术原理

1. 酶抑制法核心机制

基于有机磷和氨基甲酸酯类农药对胆碱酯酶的特异性抑制原理:

- 正常条件下,酶催化乙酰胆碱水解产生黄色化合物(在410nm处有特征吸收峰)

- 农药存在时,酶活性被抑制,水解反应受阻,吸光度变化值与农药浓度呈负相关

- 抑制率计算公式:

`抑制率(%) = [(ΔA₀ - ΔA) / ΔA₀] × 100%`

(ΔA₀:空白组吸光度变化值;ΔA:样品组吸光度变化值)

2. 方法特点

- 检测范围:有机磷类(如甲胺磷、毒死蜱)及氨基甲酸酯类(如克百威)农药

- 灵敏度:可达0.01-0.1 mg/kg

- 检测时间:单样<15分钟

- 符合标准:GB/T 5009.199-2003、NY/T 448-2001、KJ 201710

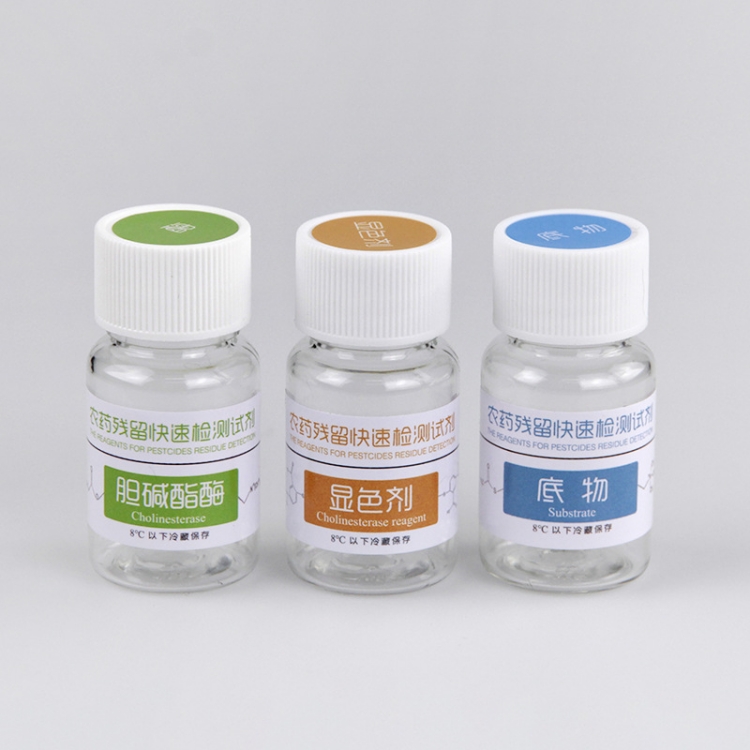

三、农药残留检测仪组成与试剂管理

| 组件类型 | 保存条件 | 使用规范 |

|----------------|-------------------|--------------------------|

| 胆碱酯酶试剂 | 2-4℃冷藏避光 | 恢复至室温后使用 |

| 显色剂 | 2-4℃冷藏 | 与缓冲液按1:25配制 |

| 底物(乙酰胆碱)| 2-4℃冷藏 | 现配现用,避免水解 |

| 缓冲溶液(pH 8.0)| 室温保存 | 提取样品时需定量准确 |

四标准化操作流程

1. 样品前处理关键技术

- 取样规范:取1cm³大小样品2.0g(叶菜取叶片、果菜取表皮)

- 提取方法:

样品 + 10mL缓冲液 → 振荡2分钟 → 过滤/离心 → 取上清液

(深色样品需加0.1g活性炭脱色,70℃水浴5分钟后过滤)

- 特殊样品处理:

- 葱蒜类:整株浸提减少硫化物干扰

- 高纤维样品:适当延长提取时间

2. 检测操作步骤

1. 空白对照测定:

加酶液100μL → 加缓冲液2.5mL → 加显色剂100μL → 静置10分钟 → 加底物100μL → 立即检测

2. 样品检测:

用样品提取液替代缓冲液,其余步骤同空白对照

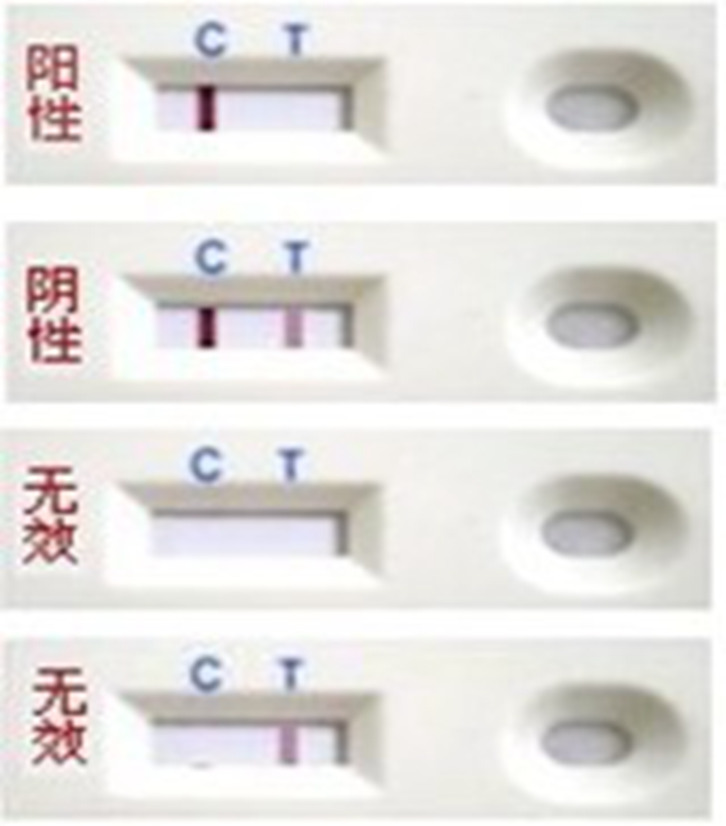

3. 结果判读标准

| 抑制率范围 | 风险等级 | 处置建议 |

|---------------|-----------------|--------------------------|

| ≤40% | 合格 | 可安全食用 |

| 40%-50% | 可疑超标 | 复检或送实验室确认 |

| >50% | 超标 | 禁止流通并溯源调查 |

五、技术优势与局限性

优势:

- 快速高效:15分钟内完成批量筛查

- 成本低廉:单次检测成本<5元

- 操作简便:无需专业实验室背景

局限性:

- 仅针对有机磷和氨基甲酸酯类农药

- 葱蒜类等特殊样品可能出现假阳性

- 需定期用标准品验证酶活性

六、应用场景与实施建议

1. 生产端应用

- 合作社/农场:建立采收前自检制度,确保用药安全间隔期

- 建议配置:每200亩种植基地配备1台检测仪

2. 流通端应用

- 批发市场:建立入场快速筛查机制

- 超市:设立明示检测结果的可视化窗口

3. 监管端应用

- 基层监管所:作为现场执法初筛工具

- 配合实验室确证检测形成分级监管体系

结语

农药残留快速检测技术是我国食品安全保障体系的重要组成部分。通过科学规范地使用检测设备,结合源头管控、过程监督和终端筛查的多重措施,可有效控制农药残留风险。建议生产经营主体将快速检测纳入日常质量管理体系,共同推进农产品质量安全提升。

PS:本文内容依据最新国家标准编制,检测方法如有更新请以官方发布为准。实施检测时需建立严格的质量控制体系,必要时送实验室进行气相色谱/质谱法确认

水质微生物检测箱

水质微生物检测箱 脱氢乙酸钠胶体金检测卡

脱氢乙酸钠胶体金检测卡 磷酸盐(保水剂)检测仪

磷酸盐(保水剂)检测仪 磷酸盐(保水剂)快速检测试剂盒

磷酸盐(保水剂)快速检测试剂盒 肉类安全检测仪

肉类安全检测仪 多参数水质快速检测仪

多参数水质快速检测仪 抗生素残留快速检测仪

抗生素残留快速检测仪 荧光增白剂检测仪

荧光增白剂检测仪 在线红外水分仪

在线红外水分仪 近红外全光谱水分仪

近红外全光谱水分仪 农药残留检测卡(胶体金法)

农药残留检测卡(胶体金法) 卡尔-费休电量法水分仪

卡尔-费休电量法水分仪 烘干法水分测定仪

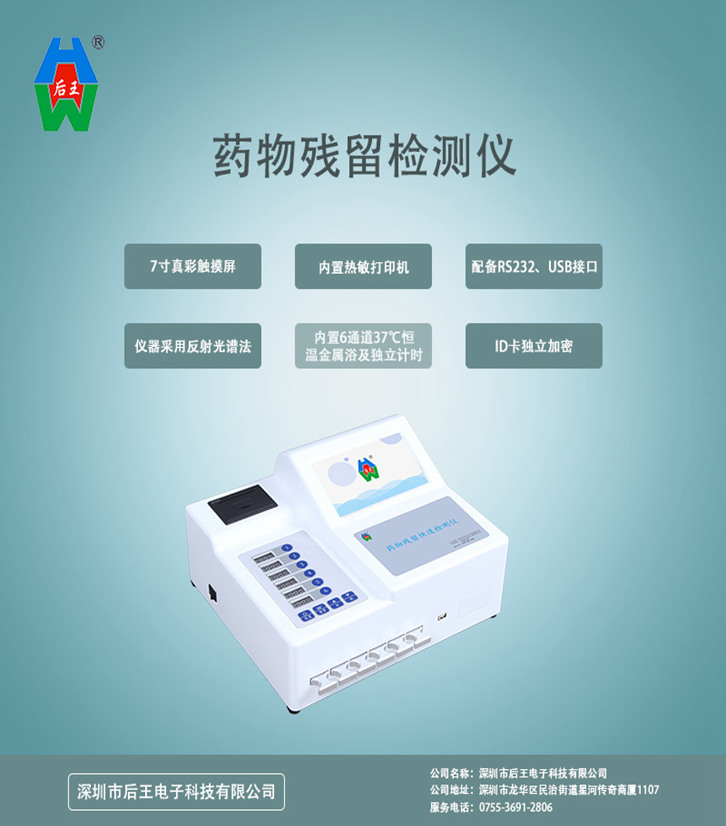

烘干法水分测定仪 药物残留快速检测仪

药物残留快速检测仪 瘦肉精快速检测仪

瘦肉精快速检测仪 明矾(铝、硫酸铝钾)检测试剂盒

明矾(铝、硫酸铝钾)检测试剂盒 水分快速测定仪

水分快速测定仪 手持式ATP荧光检测仪

手持式ATP荧光检测仪 ATP生物荧光检测仪

ATP生物荧光检测仪 食用油品质快速检测仪

食用油品质快速检测仪 食品色素检测仪

食品色素检测仪 金标读数仪

金标读数仪 荧光定量分析仪

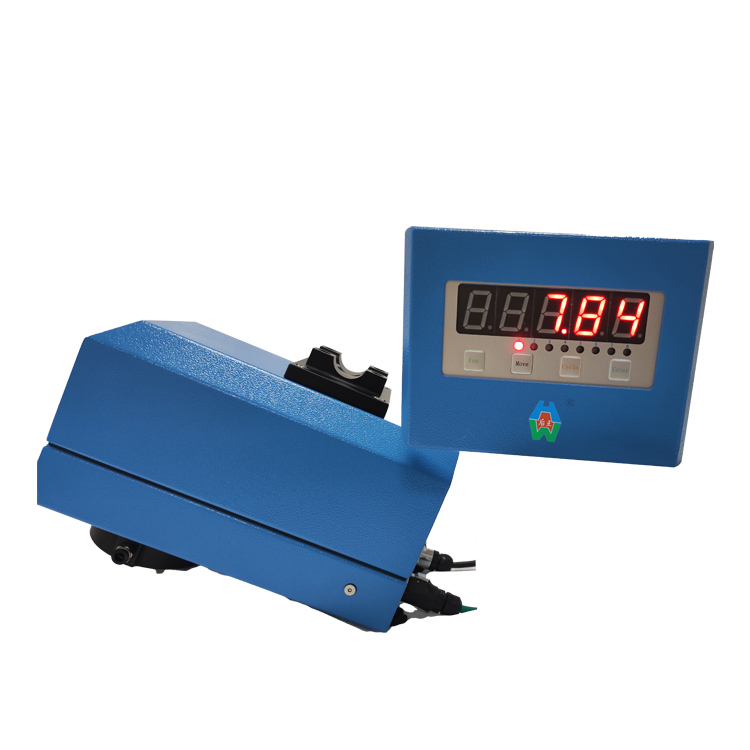

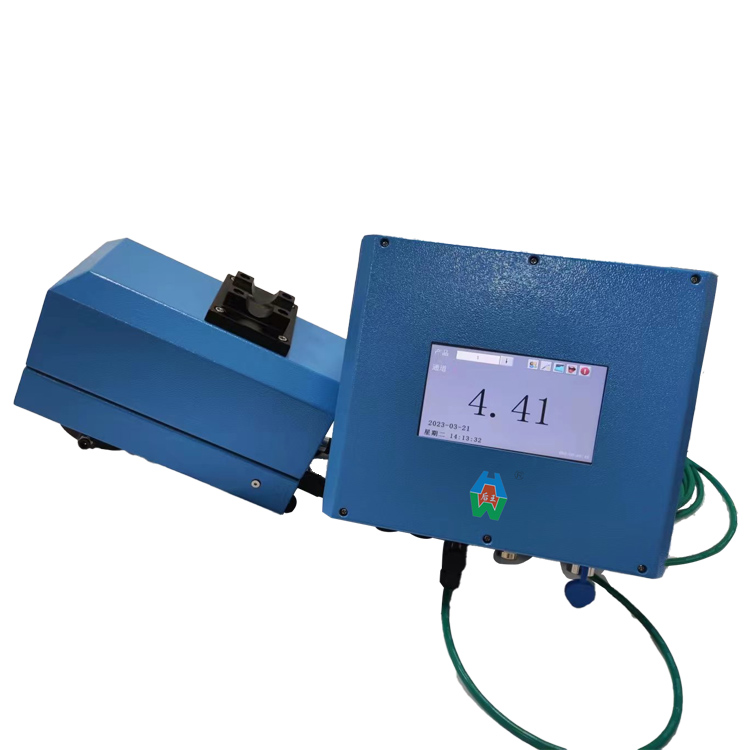

荧光定量分析仪 农药残毒检测仪

农药残毒检测仪 食物中毒检测箱

食物中毒检测箱 全能型食品安全检测箱

全能型食品安全检测箱 农药残留检测试剂盒(纸片法)

农药残留检测试剂盒(纸片法) 脱氢乙酸钠检测仪

脱氢乙酸钠检测仪 苯甲酸钠含量检测试剂盒

苯甲酸钠含量检测试剂盒 过氧化氢(双氧水)检测试剂盒

过氧化氢(双氧水)检测试剂盒 六通道多功能食品安全检测仪

六通道多功能食品安全检测仪 酱油氨基酸态氮检测仪

酱油氨基酸态氮检测仪 重金属铅快速检测卡

重金属铅快速检测卡 橡胶固含量检测仪

橡胶固含量检测仪 胶体金水产品药物残留检测仪

胶体金水产品药物残留检测仪 全自动微量水分测定仪

全自动微量水分测定仪 赭曲霉毒素A检测仪

赭曲霉毒素A检测仪 病害肉检测仪

病害肉检测仪 SF-60卤素水分测定仪

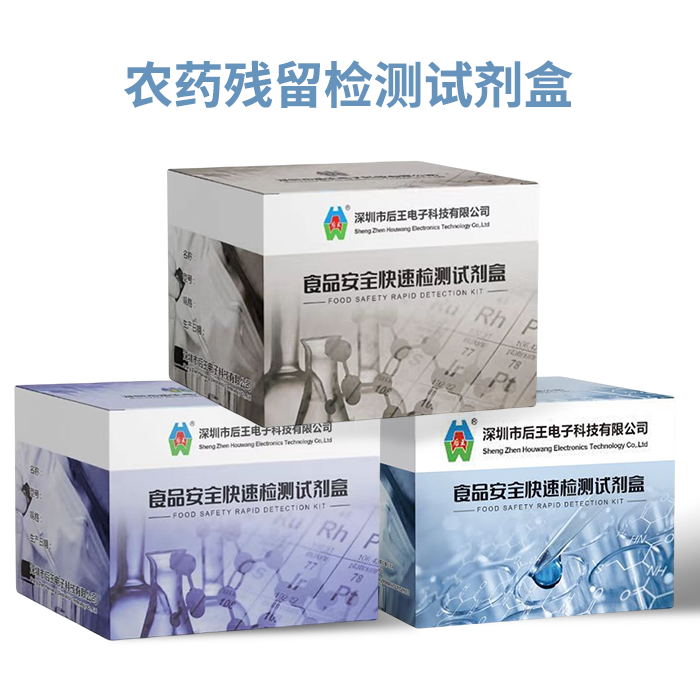

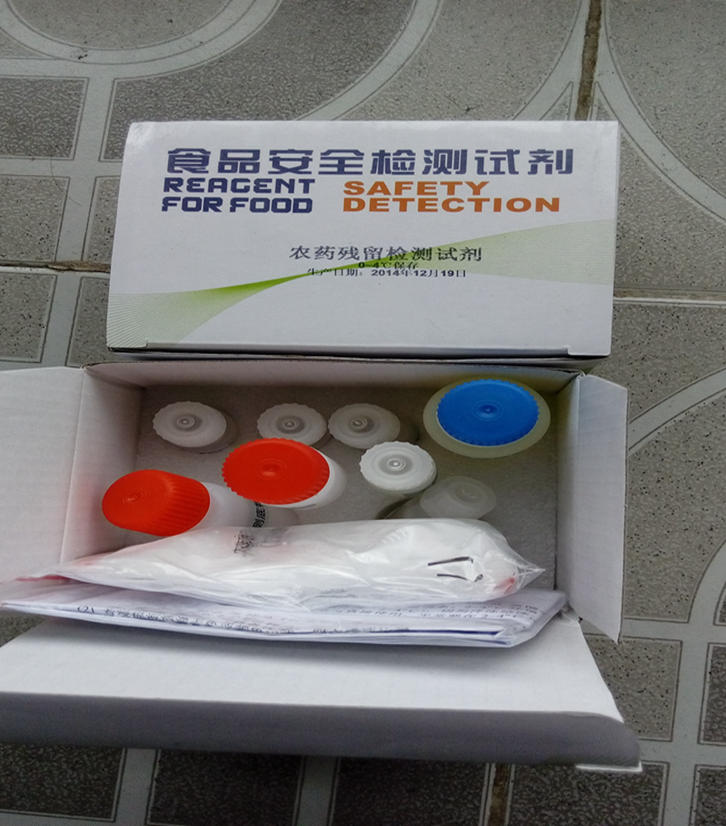

SF-60卤素水分测定仪 农药残留检测试剂盒

农药残留检测试剂盒 动物疫病检测仪

动物疫病检测仪 依维柯食品质量安全检测车

依维柯食品质量安全检测车 抗生素药物残留检测仪

抗生素药物残留检测仪 黄曲霉毒素检测仪

黄曲霉毒素检测仪 T-2毒素检测仪

T-2毒素检测仪 呕吐毒素荧光定量检测仪

呕吐毒素荧光定量检测仪 真菌毒素荧光定量检测仪

真菌毒素荧光定量检测仪 农产品质量安全检测仪

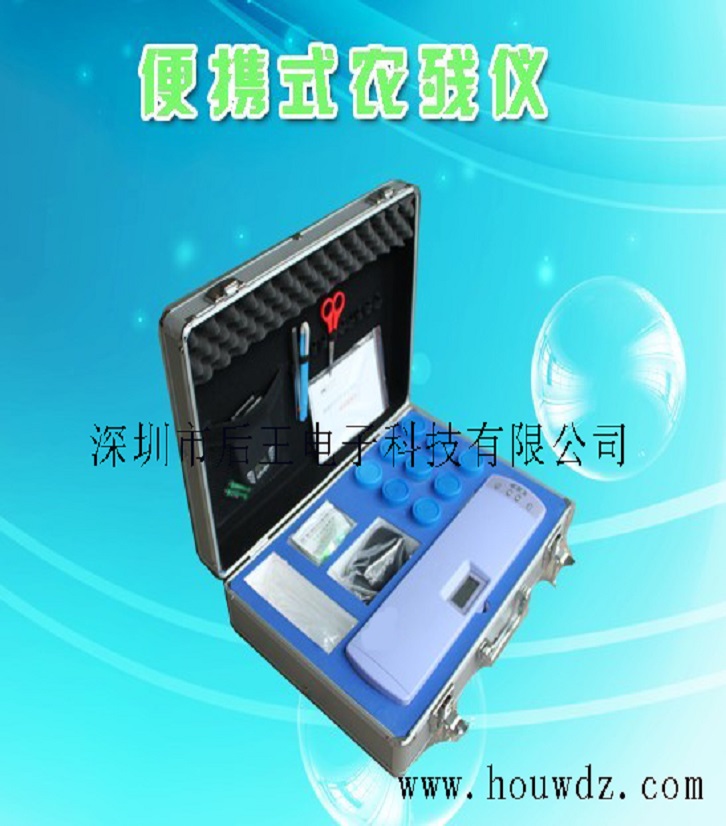

农产品质量安全检测仪 便携式农药残留检测仪

便携式农药残留检测仪 农药残留快速检测卡

农药残留快速检测卡

13560713862

13560713862 微信客服

微信客服

官方公众号

官方公众号