解析烘干法水分测定仪的技术原理、分类与标准化校准方法

1 引言

水分含量是影响物质物理特性、化学稳定性及生物活性的关键指标,准确测定水分对工业生产、质量控制和科学研究具有重要意义。随着检测技术的进步,烘干法水分测定仪已从传统的粮食行业扩展至烟草、造纸、橡胶、塑料、煤炭、石油、建材、纺织、医药、化工及食品**等众多领域,成为一种高效、可靠的水分检测手段。

本文旨在系统阐述烘干法水分测定仪的技术原理、分类体系及标准化检测方法,为相关行业的仪器选型、使用与校准提供专业参考。

2 烘干法水分测定仪的分类

2.1 按加热技术分类

现代烘干法水分测定仪依加热方式可分为以下几类:

|

加热类型 |

特点 |

应用现状 |

|

卤素加热 |

加热均匀,响应快,能耗低,是目前主流技术之一 |

广泛应用 |

|

红外加热 |

穿透性强,加热效率高,适用于多种物料 |

广泛应用 |

|

石英加热 |

热稳定性好,温度控制精确 |

广泛应用 |

|

激光加热 |

能量集中,加热极快,精度高,但成本较高 |

应用较少,多见于高端研究场合 |

|

隧道式烘(传统) |

传统加热方式,效率较低,温控精度有限 |

已逐渐淘汰 |

2.2 按称量结构分类

(1)数显水分测定仪

- 原理:采用电子传感器(如应变片、电磁力或电容传感器),将重量信号转换为电信号,经处理器计算并显示结果。

- 精度:通常可达0.1mg~5mg,温度范围0℃~220℃。

- 典型型号:如SF-60(±0.05%,≥2g)、SFY20A(±0.01%,≥5g)等。

- 市场占比:约80%,已成为主流设备。

(2)模拟水分测定仪

- 原理:基于机械杠杆平衡结构,通过指针和刻度盘显示读数。

- 精度:通常为±0.2%,温度范围0℃~160℃,最小分辨力5mg。

- 典型型号:如SH10A。

- 现状:因操作繁琐、精度较低,已逐渐被数显型替代。

3 工作原理与技术基础

烘干法水分测定仪基于“热失重”(Loss on Drying, LOD)原理设计。其基本工作流程如下:

1. 初始称重:样品放入仪器,称重单元记录初始重量 ( W1 )。

2. 加热烘干:采用卤素、红外或其他加热方式去除水分。

3. 实时称重:仪器持续监测样品质量变化,直至达到恒重状态。

4. 计算水分含量:根据干燥后重量 ( W2 ),按下式计算水分百分比:

称重传感器类型及其影响

称重单元的精度直接影响结果准确性,常见传感器类型包括:

- 电阻应变式:通过应变片变形引起电阻变化,结构简单、成本低。

- 电磁力补偿式:利用电磁力平衡重力,精度高、响应快。

- 电容式:将重量转化为电容变化,抗干扰能力强。

- 谐振式:基于频率变化测量质量,适用于高精度场合。

- 压磁式:适用于恶劣环境,但精度较低、响应慢。

4 计量校准与质量控制

4.1 使用环境要求

- 温湿度控制:建议环境温度15~25℃,湿度≤65% RH。

- 防尘防震:避免灰尘积累和机械振动。

- 避免强光直射:防止液晶屏幕老化或读数异常。

4.2 烘干单元校准

烘干系统的温度准确性、升温速度和稳定性对结果影响显著。校准方法包括:

- 直接温度测量:使用高温热电偶或红外测温仪(部分型号支持)。

- 间接物质校准:采用已知水分含量的标准物质(如NaCl饱和溶液、5% NaCl溶液或谷物粉末)进行反推验证。

> 注意:不同厂家的温度校正装置通常不通用,需使用原厂校准工具。

4.3 称量单元校准

数显水分测定仪

- 依据标准:OIML R76 或 JJG 658(中华人民共和国检定规程)。

- 校准项目:

- 重复性:同一砝码多次加载,差异应不超过最大允许误差。

- 示值误差:多个载荷点(建议≥5点)误差应在允许范围内。

- 偏载误差:通常无需检测,因样品平铺于器皿中。

模拟水分测定仪

- 机械结构检查:标尺清晰、指针宽度≤分度线、摆动正常。

- 重复性检定:使用10g和1g砝码反复加载,极差应符合规程要求。

- 烘干恒重法:105℃下反复烘干至差值≤0.001g,以验证结果稳定性。

5 应用建议与选型指南

- 购时需关注:加热方式、称量精度、温度范围、校准功能及适用样品类型。

- 日常维护:定期清洁、避免超载、按时进行计量校准。

- 行业适配:

- 食品、医药:优先选择卤素或红外型,注意卫生设计。

- 化工、建材:可选择抗干扰强的压磁或电容传感器型号。

- 科研场合:可考虑激光加热或高精度谐振传感器仪器。

6 结论

烘干法水分测定仪是一种成熟、可靠的水分检测工具,其性能取决于加热技术称重系统和校准方法的综合水平。随着传感器技术和温控算法的进步,数显型仪器已成为市场主流。用户应结合自身行业需求、样品特性及精度要求选择合适的设备,并建立定期校准和维护制度,以确保测量结果的准确性与可靠性。

> 本文仅供参考,具体操作请遵循仪器说明书及相关国家标准或行业规程。

水质微生物检测箱

水质微生物检测箱 脱氢乙酸钠胶体金检测卡

脱氢乙酸钠胶体金检测卡 磷酸盐(保水剂)检测仪

磷酸盐(保水剂)检测仪 磷酸盐(保水剂)快速检测试剂盒

磷酸盐(保水剂)快速检测试剂盒 肉类安全检测仪

肉类安全检测仪 多参数水质快速检测仪

多参数水质快速检测仪 抗生素残留快速检测仪

抗生素残留快速检测仪 荧光增白剂检测仪

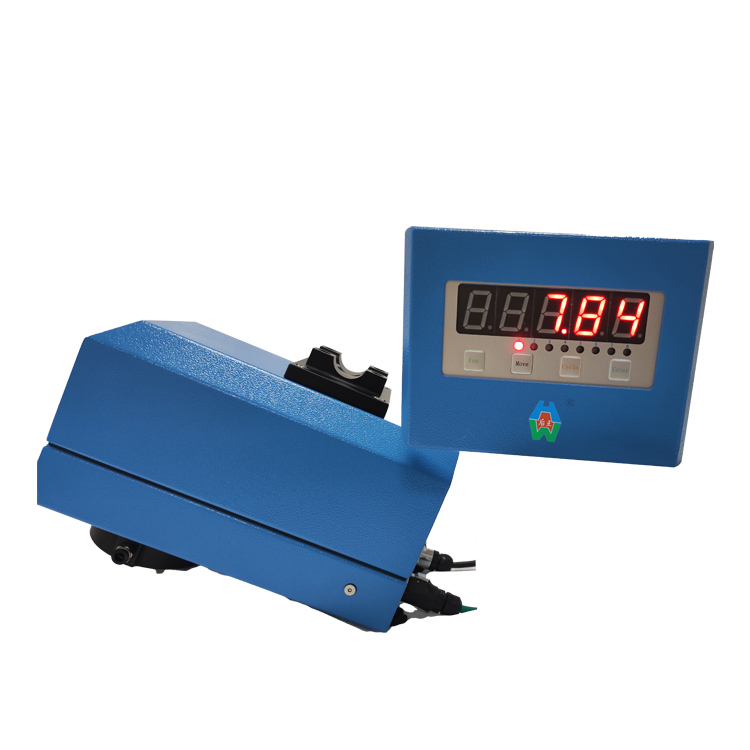

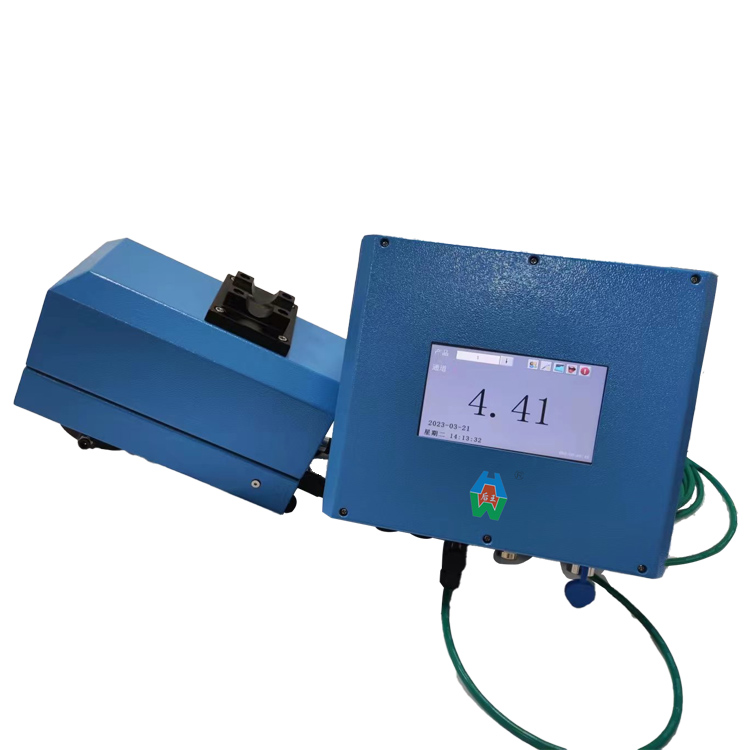

荧光增白剂检测仪 在线红外水分仪

在线红外水分仪 近红外全光谱水分仪

近红外全光谱水分仪 农药残留检测卡(胶体金法)

农药残留检测卡(胶体金法) 卡尔-费休电量法水分仪

卡尔-费休电量法水分仪 烘干法水分测定仪

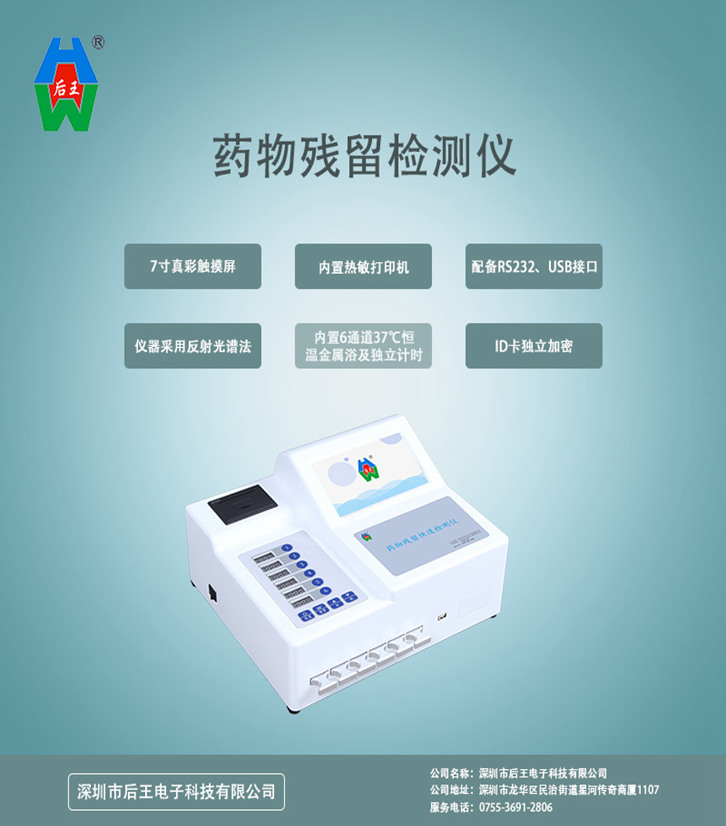

烘干法水分测定仪 药物残留快速检测仪

药物残留快速检测仪 瘦肉精快速检测仪

瘦肉精快速检测仪 明矾(铝、硫酸铝钾)检测试剂盒

明矾(铝、硫酸铝钾)检测试剂盒 水分快速测定仪

水分快速测定仪 手持式ATP荧光检测仪

手持式ATP荧光检测仪 ATP生物荧光检测仪

ATP生物荧光检测仪 食用油品质快速检测仪

食用油品质快速检测仪 食品色素检测仪

食品色素检测仪 金标读数仪

金标读数仪 荧光定量分析仪

荧光定量分析仪 农药残毒检测仪

农药残毒检测仪 食物中毒检测箱

食物中毒检测箱 全能型食品安全检测箱

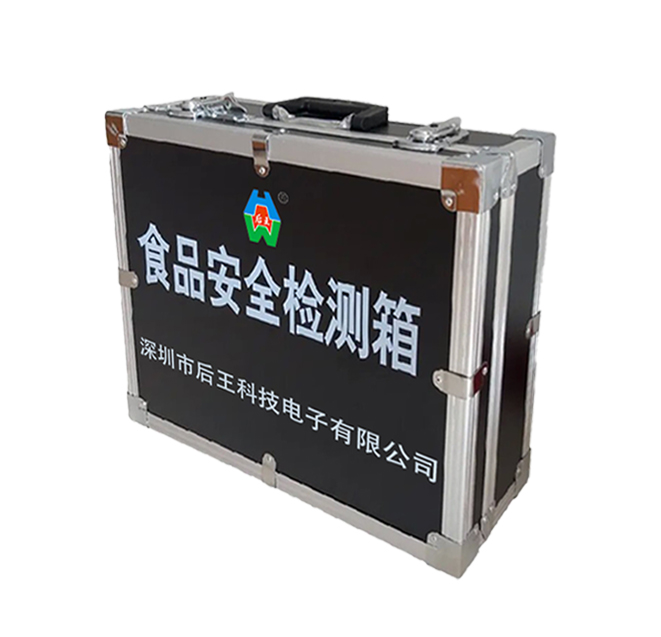

全能型食品安全检测箱 农药残留检测试剂盒(纸片法)

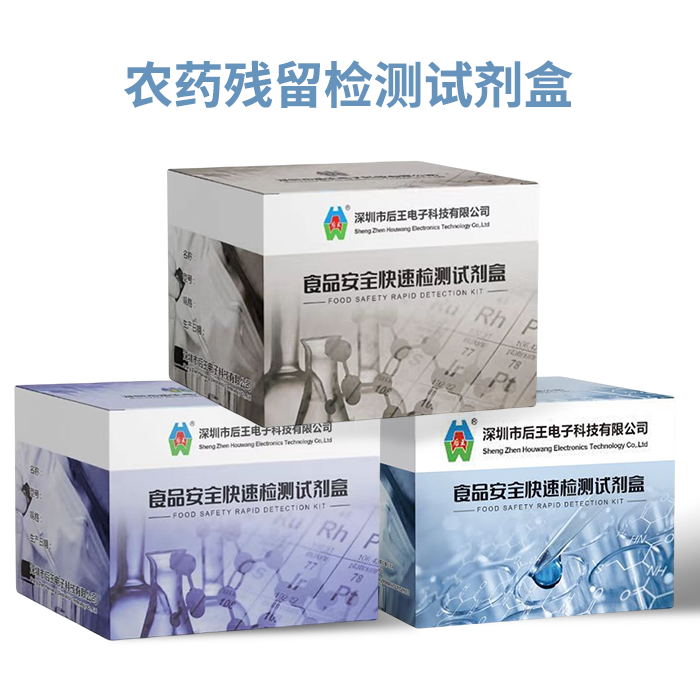

农药残留检测试剂盒(纸片法) 脱氢乙酸钠检测仪

脱氢乙酸钠检测仪 苯甲酸钠含量检测试剂盒

苯甲酸钠含量检测试剂盒 过氧化氢(双氧水)检测试剂盒

过氧化氢(双氧水)检测试剂盒 六通道多功能食品安全检测仪

六通道多功能食品安全检测仪 酱油氨基酸态氮检测仪

酱油氨基酸态氮检测仪 重金属铅快速检测卡

重金属铅快速检测卡 橡胶固含量检测仪

橡胶固含量检测仪 胶体金水产品药物残留检测仪

胶体金水产品药物残留检测仪 全自动微量水分测定仪

全自动微量水分测定仪 赭曲霉毒素A检测仪

赭曲霉毒素A检测仪 病害肉检测仪

病害肉检测仪 SF-60卤素水分测定仪

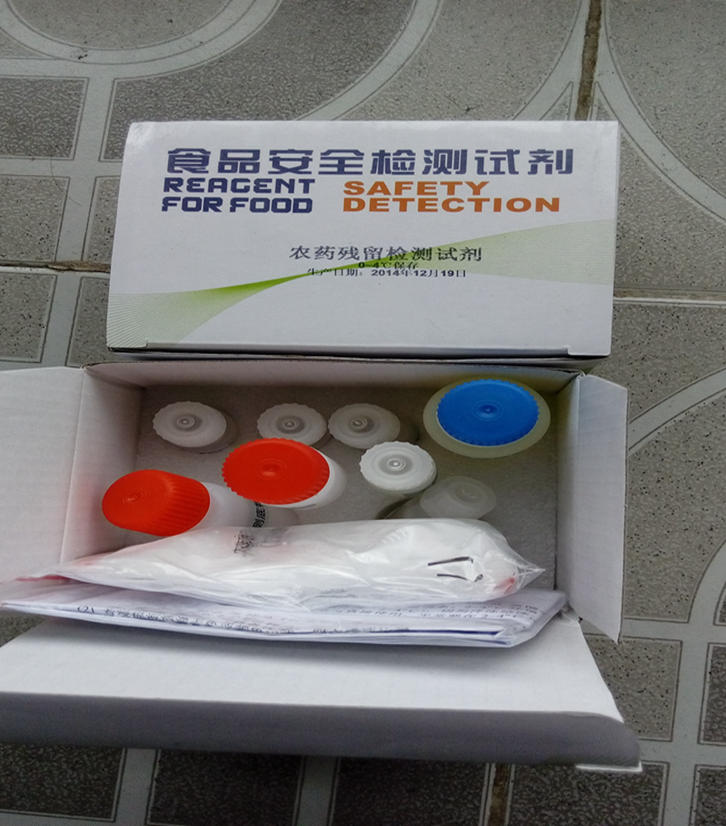

SF-60卤素水分测定仪 农药残留检测试剂盒

农药残留检测试剂盒 动物疫病检测仪

动物疫病检测仪 依维柯食品质量安全检测车

依维柯食品质量安全检测车 抗生素药物残留检测仪

抗生素药物残留检测仪 黄曲霉毒素检测仪

黄曲霉毒素检测仪 T-2毒素检测仪

T-2毒素检测仪 呕吐毒素荧光定量检测仪

呕吐毒素荧光定量检测仪 真菌毒素荧光定量检测仪

真菌毒素荧光定量检测仪 农产品质量安全检测仪

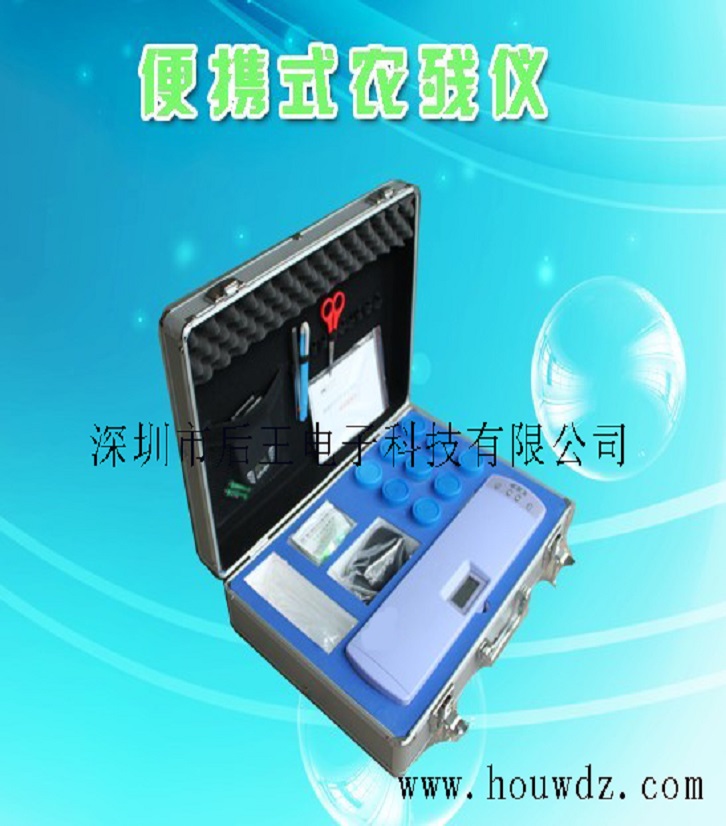

农产品质量安全检测仪 便携式农药残留检测仪

便携式农药残留检测仪 农药残留快速检测卡

农药残留快速检测卡

13560713862

13560713862 微信客服

微信客服

官方公众号

官方公众号