便携式荧光增白剂检测仪:原理、应用与操作指南

一、荧光增白剂概述

荧光增白剂(Fluorescent Brightening Agents, FBAs),又称光学增白剂或白色荧光染料,是一类具有特殊共轭分子结构的有机化合物。其作用机制为吸收不可见的紫外光(通常为300–400 nm),并激发出可见蓝紫色荧光(通常在420–480 nm)。通过光学补色效应,中和物品表面的微黄色调,显著提升材料的视觉白度与亮丽感,广泛应用于造纸、纺织、洗涤、塑料及食品包装等行业。

然而,部分荧光增白剂可能具有生物累积性、生态毒性甚至潜在致癌风险,因此在食品接触材料、食用制品和儿童用品中的使用受到严格限制。高效、准确的荧光增白剂检测手段已成为质量控制和安全监管的关键环节。

二、检测原理与技术依据

本仪器依据 NY/T 1257-2006《食用菌中荧光物质的检测》行业标准设计,基于荧光光谱分析技术实现精准检测。其工作原理包括:

1. 光学激发:

仪器内置高稳定性氙弧灯,可发射包括紫外区在内的全光谱光线,并通过特定滤光片分离出254 nm(短波紫外)和 365 nm(长波紫外)两种典型激发波长。

2. 荧光效应识别:

样品中的荧光增白剂在紫外光激发下,电子跃迁至激发态,并在返回基态时发射出特定波长的可见荧光。仪器在暗箱环境中捕获该荧光信号,通过高灵敏度成像系统进行记录与分析。

3. 智能判定:

结合图像处理算法与预设阈值,系统自动判断样品中是否含有荧光增白剂,并支持荧光区域的图像保存与回溯。

三、主要技术指标

|

项目 |

参数 |

|

激发波长 |

254 nm(短波紫外)、365 nm(长波紫外) |

|

光源类型 |

氙弧灯,可见光辅助 |

|

检测标准 |

NY/T 1257-2006 |

|

滤光片尺寸 |

200 × 80 mm |

|

图像采集 |

数码相机,微电脑控制 |

|

存储容量 |

≥3000张图像 |

|

数据接口 |

USB 2.0,支持数据导出 |

|

显示方式 |

防紫外线观察窗,实时目视监测 |

|

电源 |

AC 220V;直流备用电池12.6V / 9800mAH |

|

功耗 |

≤20W |

|

操作环境 |

温度 0℃–40℃,湿度 <90%RH |

|

仪器尺寸 |

300 × 200 × 290 mm |

|

重量 |

轻量化设计,便于携带 |

四、仪器特点与优势

1.高精度检测:

微电脑控制系统与专业光学部件结合,确保检测结果准确可靠。

2.操作简便:

人性化设计,无需专业培训即可完成检测,一键成像,一分钟内输出结果。

3.高效便携:

体积小、重量轻,适用于实验室、现场抽检及生产线快速筛查。

4.安全防护:

配备防紫外线观察窗,全面保护操作人员眼部免受紫外伤害。

5.数据管理强大:

支持海量图像存储、检索与分析,可通过USB接口快速导出数据,便于报告生成与溯源。

五、适用范围

本仪器广泛用于以下物料的荧光增白剂筛查:

- 食品类:食用菌、水果表面、禽蛋、粮食等

- 包装材料:食品包装袋、纸制品、塑料制品

- 日常用品:纸巾、洗衣液、化妆品、纺织品

- 监管与质检:市场监督管理局、第三方检测机构、企业质控部门

六、荧光增白剂的潜在风险

尽管荧光增白剂在工业中应用广泛,但其可能存在如下风险:

- 健康隐患:部分品类可能具有致敏性、细胞毒性或潜在致癌性。

- 环境污染:难降解,易在水体与土壤中积累,影响生态平衡。

- 消费误导:掩盖物品本色,影响消费者对产品真实状态的判断。

因此,建立快速、可靠的荧光增白剂检测方法对保障公众健康和环境安全具有重要意义。

七、结语

荧光增白剂检测仪是实现产品质量与安全监管的重要工具。其凭借快速响应、高灵敏度及良好的便携性,已在食品安全、环境监测、进出口检验及生产企业内部质量控制中发挥重要作用。随着光谱成像技术与人工智能算法的进一步发展,荧光增白剂检测将朝着更高自动化、智能化和多元分析的方向持续演进。

我们致力于为客户提供可靠、高效的检测解决方案,共同守护产品安全与消费者健康。

水质微生物检测箱

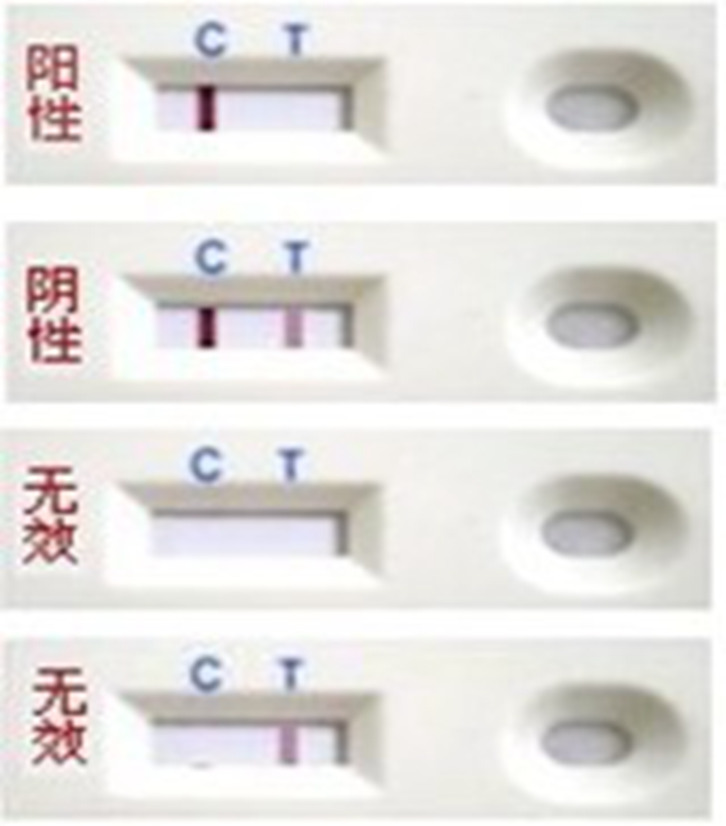

水质微生物检测箱 脱氢乙酸钠胶体金检测卡

脱氢乙酸钠胶体金检测卡 磷酸盐(保水剂)检测仪

磷酸盐(保水剂)检测仪 磷酸盐(保水剂)快速检测试剂盒

磷酸盐(保水剂)快速检测试剂盒 肉类安全检测仪

肉类安全检测仪 多参数水质快速检测仪

多参数水质快速检测仪 抗生素残留快速检测仪

抗生素残留快速检测仪 荧光增白剂检测仪

荧光增白剂检测仪 在线红外水分仪

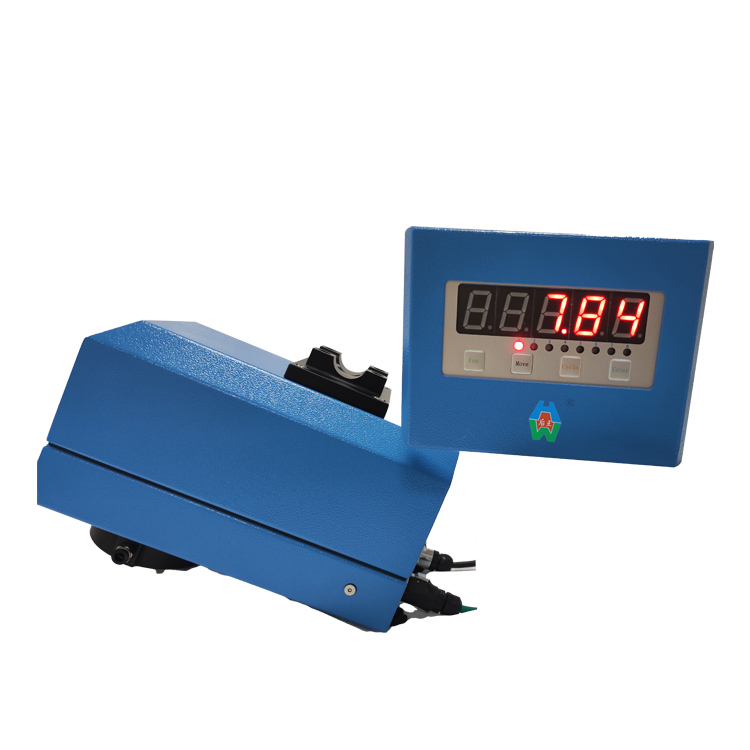

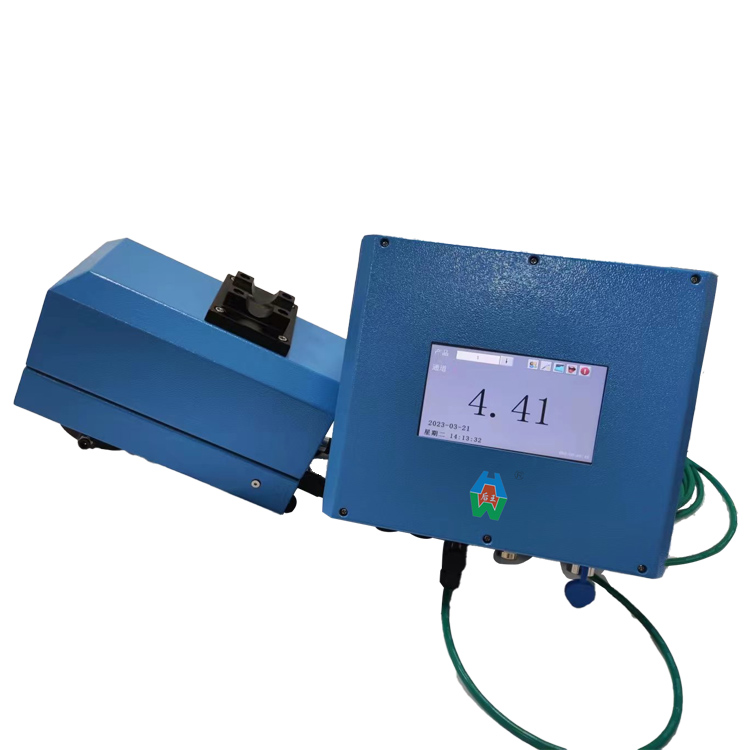

在线红外水分仪 近红外全光谱水分仪

近红外全光谱水分仪 农药残留检测卡(胶体金法)

农药残留检测卡(胶体金法) 卡尔-费休电量法水分仪

卡尔-费休电量法水分仪 烘干法水分测定仪

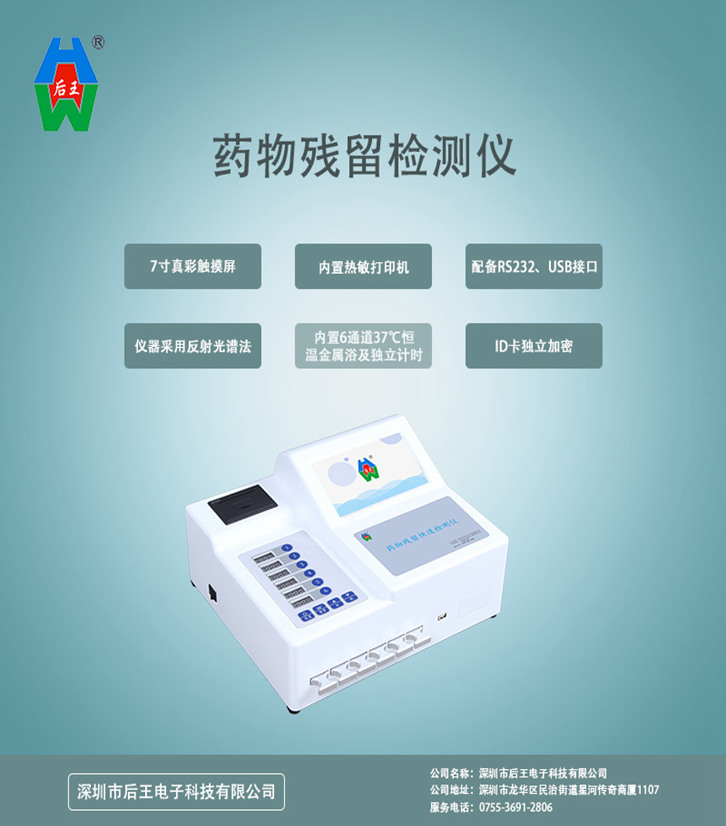

烘干法水分测定仪 药物残留快速检测仪

药物残留快速检测仪 瘦肉精快速检测仪

瘦肉精快速检测仪 明矾(铝、硫酸铝钾)检测试剂盒

明矾(铝、硫酸铝钾)检测试剂盒 水分快速测定仪

水分快速测定仪 手持式ATP荧光检测仪

手持式ATP荧光检测仪 ATP生物荧光检测仪

ATP生物荧光检测仪 食用油品质快速检测仪

食用油品质快速检测仪 食品色素检测仪

食品色素检测仪 金标读数仪

金标读数仪 荧光定量分析仪

荧光定量分析仪 农药残毒检测仪

农药残毒检测仪 食物中毒检测箱

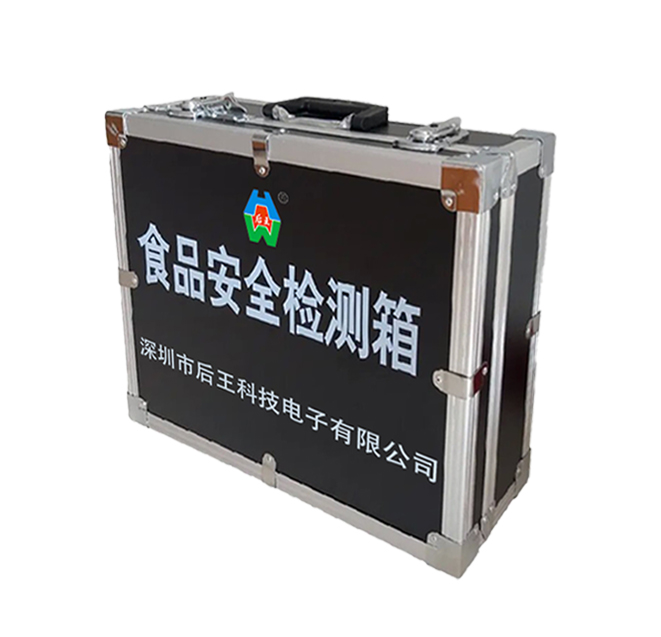

食物中毒检测箱 全能型食品安全检测箱

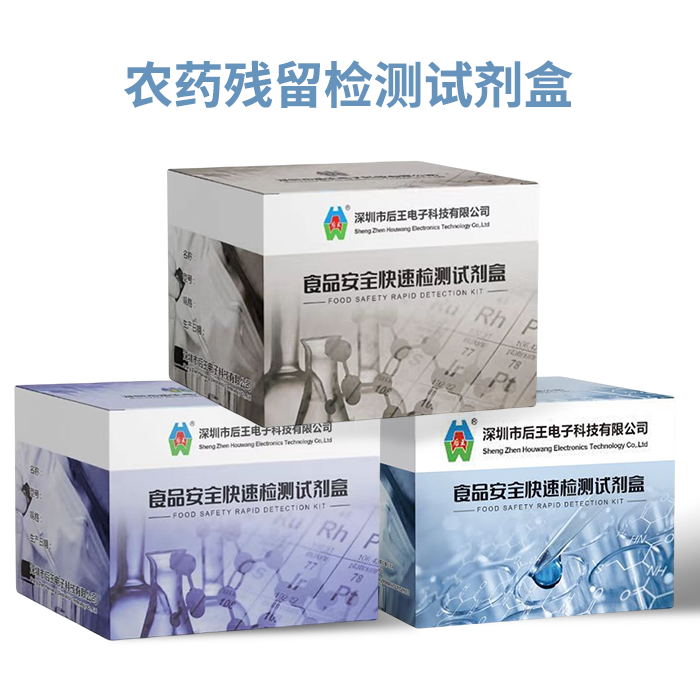

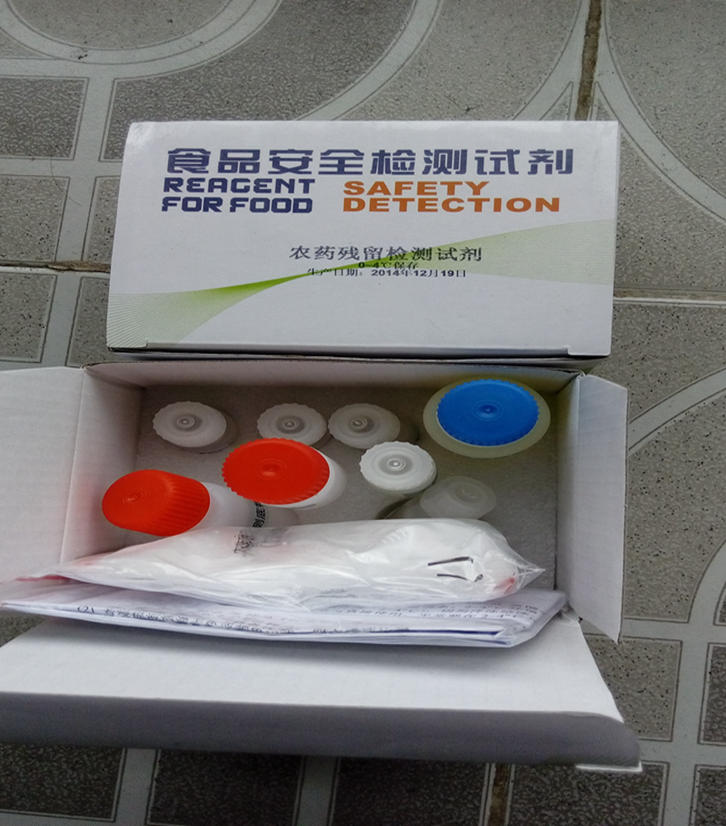

全能型食品安全检测箱 农药残留检测试剂盒(纸片法)

农药残留检测试剂盒(纸片法) 脱氢乙酸钠检测仪

脱氢乙酸钠检测仪 苯甲酸钠含量检测试剂盒

苯甲酸钠含量检测试剂盒 过氧化氢(双氧水)检测试剂盒

过氧化氢(双氧水)检测试剂盒 六通道多功能食品安全检测仪

六通道多功能食品安全检测仪 酱油氨基酸态氮检测仪

酱油氨基酸态氮检测仪 重金属铅快速检测卡

重金属铅快速检测卡 橡胶固含量检测仪

橡胶固含量检测仪 胶体金水产品药物残留检测仪

胶体金水产品药物残留检测仪 全自动微量水分测定仪

全自动微量水分测定仪 赭曲霉毒素A检测仪

赭曲霉毒素A检测仪 病害肉检测仪

病害肉检测仪 SF-60卤素水分测定仪

SF-60卤素水分测定仪 农药残留检测试剂盒

农药残留检测试剂盒 动物疫病检测仪

动物疫病检测仪 依维柯食品质量安全检测车

依维柯食品质量安全检测车 抗生素药物残留检测仪

抗生素药物残留检测仪 黄曲霉毒素检测仪

黄曲霉毒素检测仪 T-2毒素检测仪

T-2毒素检测仪 呕吐毒素荧光定量检测仪

呕吐毒素荧光定量检测仪 真菌毒素荧光定量检测仪

真菌毒素荧光定量检测仪 农产品质量安全检测仪

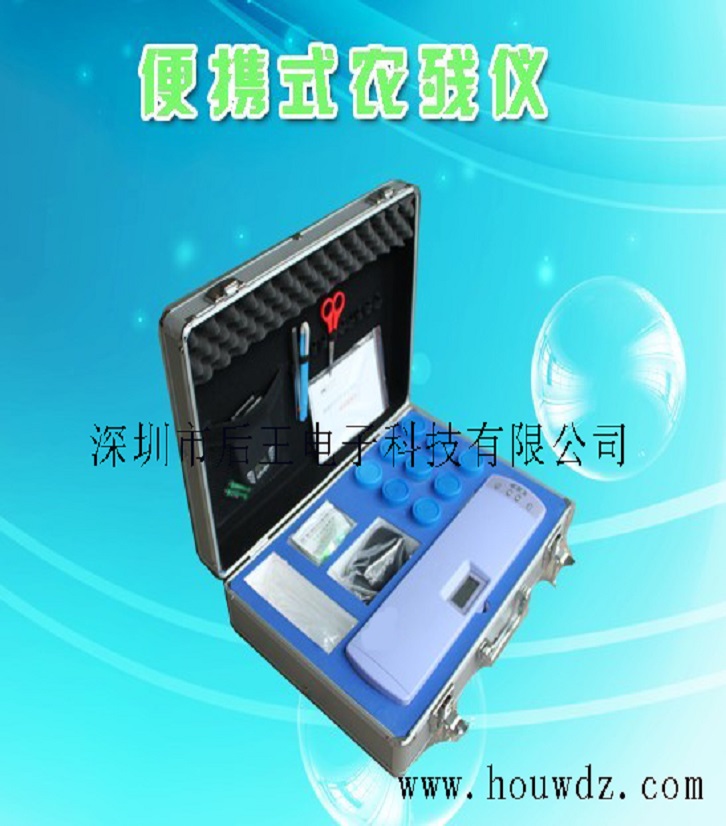

农产品质量安全检测仪 便携式农药残留检测仪

便携式农药残留检测仪 农药残留快速检测卡

农药残留快速检测卡

13560713862

13560713862 微信客服

微信客服

官方公众号

官方公众号