ATP荧光检测仪在消毒供应中心(CSSD)的专业化应用与标准化操作指南

一、引言:CSSD质量控制的挑战与ATP检测的价值

消毒供应中心(Central Sterile Supply Department, CSSD)作为医院感染控制的“心脏”,其器械清洗质量直接关系到患者安全与医疗质量。传统清洗质量监控主要依赖肉眼观察、白纱布测试等主观方法,缺乏客观、量化的评价手段。

ATP生物荧光检测仪作为一种快速、灵敏的客观检测方法,已在CSSD逐步推广应用。然而,根据我们对全国多家医院的调研发现,超过60%的医疗机构存在使用不规范、解读不准确等问题,严重影响了检测结果的可靠性及其在质量改进中的应用价值。

本文将系统阐述ATP检测技术的正确应用方法,针对常见误区提供专业解决方案,为CSSD建立科学的质量监控体系提供技术支撑。

二、ATP检测技术原理与系统构成

1. ATP的生物学特性

三磷酸腺苷(Adenosine Triphosphate, ATP)是所有生物体(包括微生物、人体细胞)的能量通用载体。每个活细胞中都含有恒定量的ATP(约10⁻¹⁸至10⁻¹⁵ mol/细胞),是生命活动的“能量货币”。

2. 检测原理详解

ATP检测系统基于萤火虫生物发光原理:

- 反应体系:ATP + 荧光素 + O₂ → 氧化荧光素 + AMP + PPi + CO₂ + 光(λ≈560 nm)

- 检测过程:器械表面的ATP与检测拭子中的荧光素/荧光素酶发生反应,产生光子

- 信号转换:仪器内的光电倍增管检测光子数,转换为相对光单位(RLU)

- 线性关系:RLU值与ATP含量成正比,反映表面的生物负载总量

3. 系统组成要素

- ATP检测仪:高灵敏度光电检测系统,检测限达10⁻¹⁵ mol ATP

- 专用采样拭子:一体化设计,含裂解液(释放细胞内的ATP)和荧光素酶体系

- 质量控制品:包括阴性对照拭子和标准ATP溶液

三、CSSD中ATP检测的关键技术环节

1. 检测时机的正确选择

【常见误区】在消毒处理后进行ATP检测

【正确做法】在清洗完成后、消毒处理前进行检测

科学依据:

- 消毒过程(尤其是高温、化学消毒剂)会破坏ATP分子

- 高水平消毒后,ATP含量显著降低,无法真实反映清洗效果

- 只有在清洗后立即检测,才能准确评估清洗工序的有效性

【实操建议】对于清洗消毒一体机,应设置特殊程序:

标准流程:污染器械 → 清洗 → 消毒 → 储存

检测流程:污染器械 → 清洗 → [暂停消毒,取样检测] → 继续消毒流程

2. 采样方法的标准化

采样区域选择原则:

- 重点部位:关节处、齿牙、管腔内部等难以清洗的区域

- 复杂结构:有螺纹、缝隙、盲端的器械

- 代表性区域:根据不同器械类型,选择最具挑战性的部位

标准化采样操作:

规则表面:10×10 cm标准面积,30-45°角均匀涂抹

不规则表面:充分覆盖复杂结构区域,确保采样代表性

干燥表面:确保器械完全干燥,避免水分稀释ATP

采样力度:适度压力,确保拭子与表面充分接触

3. 检测结果的科学解读

RLU值的本质含义:

- RLU(Relative Light Unit)是相对光单位,反映的是总生物负载

- 包括:微生物ATP + 有机残留物ATP + 人体细胞ATP

- 不能直接与CFU(菌落形成单位)换算

推荐阈值参考(需根据本院实际情况验证):

-精密器械、植入物:≤ 15 RLU/100 cm²

- 普通手术器械:≤ 30 RLU/100 cm²

- 常规诊疗器械:≤ 45 RLU/100 cm²

四、常见问题与专业解决方案

问题1:检测结果波动大

- 原因分析:采样手法不一致、试剂保存不当、仪器校准不及时

- 解决方案:

- 制定标准化操作程序(SOP)

- 定期进行人员培训与考核

- 建立仪器维护与校准计划

问题2:结果解读困难

- 原因分析:对RLU值的生物学意义理解不足

- 解决方案:

- 建立本院基线数据库

- 开展趋势分析而非单次结果判断

- 结合其他检测方法(如蛋白残留检测)综合评估

问题3:与微生物培养结果不符

- 原因分析:两种方法检测目标不同

- 专业解释:

- ATP检测:反映总生物负载(包括非活菌有机残留)

- 微生物培养:仅检测可培养的活菌

- ATP检测更适用于清洗效果评价,因其能检测到肉眼不可见的有机残留

五、质量控制体系建设

1. 人员培训与认证

- 理论培训:ATP原理、影响因素、结果解读

- 实操考核:标准化采样手法、仪器操作

- 定期复训:每半年一次,确保持续合规

2. 仪器与试剂管理

- 每日:开机自检、阴性对照测试

- 每周:标准品校准、仪器清洁维护

- 每月:与参考仪器比对、试剂有效性验证

3. 数据管理与分析

A[检测数据采集] --> B[数据录入系统]

B --> C[趋势分析]

C --> D{结果评估}

D -->|合格| E[正常使用]

D -->|不合格| F[根本原因分析]

F --> G[纠正措施]

G --> H[效果验证]

H --> I[流程优化]

4. 持续改进机制

- 建立不合格结果的调查流程

- 定期回顾检测数据,识别改进机会

- 与临床科室沟通,优化器械预处理

六、实施效果与案例分析

案例1:某三甲医院CSSD改进实践

- 问题:关节镜手术器械术后感染率异常

- 措施:引入ATP检测,发现关节处清洗不彻底(平均RLU值>80)

- 改进:优化清洗流程,增加超声预处理

- 效果:RLU值降至<15,感染率下降65%

案例2:区域消毒供应中心标准化建设

- 范围:服务12家医疗机构的区域CSSD

- 实施:建立统一的ATP检测标准与质控体系

- 成效:

- 器械清洗合格率从72%提升至94%

- 客户投诉率下降80%

- 获得区域质量认证

七、结论与展望

ATP生物荧光检测仪为CSSD提供了一种科学、客观的清洗质量评价手段。正确理解其原理、规范操作流程、建立适当的质控体系,是发挥其最大价值的关键。

通过科学应用ATP检测仪,CSSD能够建立更加完善的质量保证体系,为患者安全提供有力保障,推动医疗质量持续改进。

水质微生物检测箱

水质微生物检测箱 脱氢乙酸钠胶体金检测卡

脱氢乙酸钠胶体金检测卡 磷酸盐(保水剂)检测仪

磷酸盐(保水剂)检测仪 磷酸盐(保水剂)快速检测试剂盒

磷酸盐(保水剂)快速检测试剂盒 肉类安全检测仪

肉类安全检测仪 多参数水质快速检测仪

多参数水质快速检测仪 抗生素残留快速检测仪

抗生素残留快速检测仪 荧光增白剂检测仪

荧光增白剂检测仪 在线红外水分仪

在线红外水分仪 近红外全光谱水分仪

近红外全光谱水分仪 农药残留检测卡(胶体金法)

农药残留检测卡(胶体金法) 卡尔-费休电量法水分仪

卡尔-费休电量法水分仪 烘干法水分测定仪

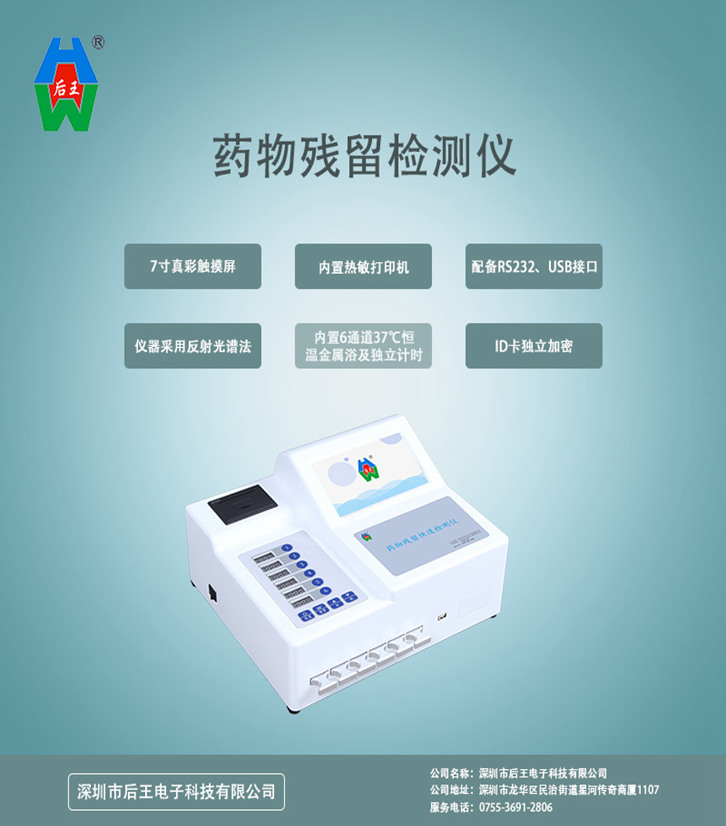

烘干法水分测定仪 药物残留快速检测仪

药物残留快速检测仪 瘦肉精快速检测仪

瘦肉精快速检测仪 明矾(铝、硫酸铝钾)检测试剂盒

明矾(铝、硫酸铝钾)检测试剂盒 水分快速测定仪

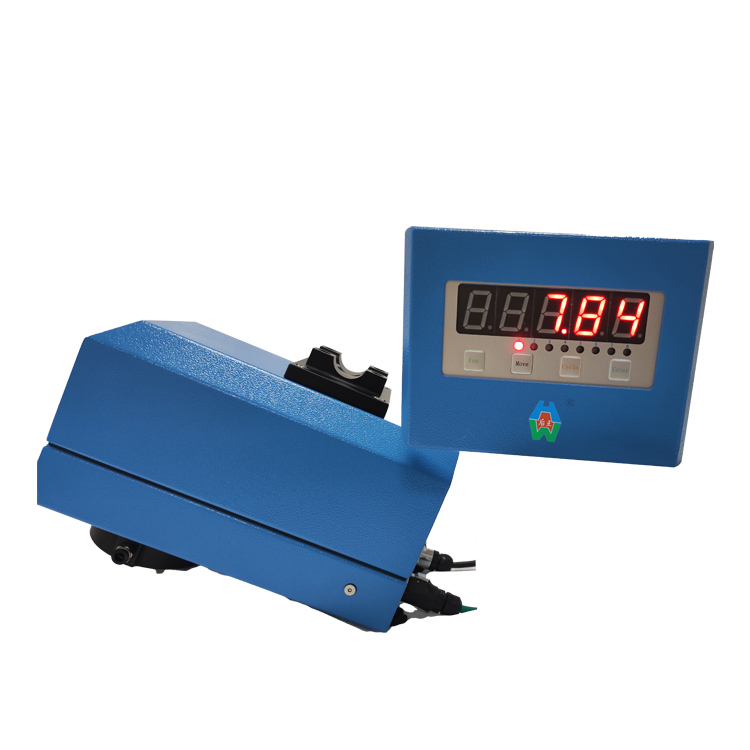

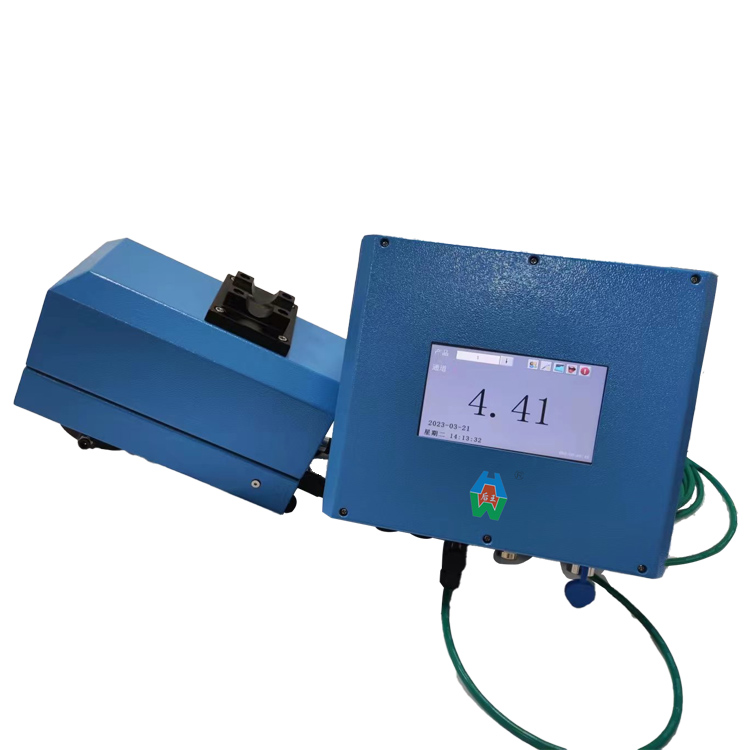

水分快速测定仪 手持式ATP荧光检测仪

手持式ATP荧光检测仪 ATP生物荧光检测仪

ATP生物荧光检测仪 食用油品质快速检测仪

食用油品质快速检测仪 食品色素检测仪

食品色素检测仪 金标读数仪

金标读数仪 荧光定量分析仪

荧光定量分析仪 农药残毒检测仪

农药残毒检测仪 食物中毒检测箱

食物中毒检测箱 全能型食品安全检测箱

全能型食品安全检测箱 农药残留检测试剂盒(纸片法)

农药残留检测试剂盒(纸片法) 脱氢乙酸钠检测仪

脱氢乙酸钠检测仪 苯甲酸钠含量检测试剂盒

苯甲酸钠含量检测试剂盒 过氧化氢(双氧水)检测试剂盒

过氧化氢(双氧水)检测试剂盒 六通道多功能食品安全检测仪

六通道多功能食品安全检测仪 酱油氨基酸态氮检测仪

酱油氨基酸态氮检测仪 重金属铅快速检测卡

重金属铅快速检测卡 橡胶固含量检测仪

橡胶固含量检测仪 胶体金水产品药物残留检测仪

胶体金水产品药物残留检测仪 全自动微量水分测定仪

全自动微量水分测定仪 赭曲霉毒素A检测仪

赭曲霉毒素A检测仪 病害肉检测仪

病害肉检测仪 SF-60卤素水分测定仪

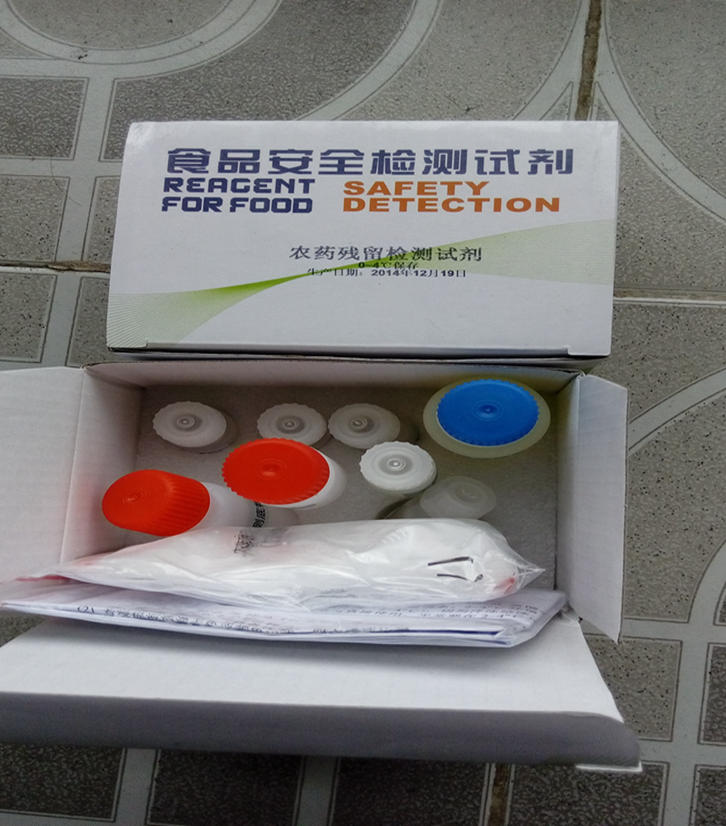

SF-60卤素水分测定仪 农药残留检测试剂盒

农药残留检测试剂盒 动物疫病检测仪

动物疫病检测仪 依维柯食品质量安全检测车

依维柯食品质量安全检测车 抗生素药物残留检测仪

抗生素药物残留检测仪 黄曲霉毒素检测仪

黄曲霉毒素检测仪 T-2毒素检测仪

T-2毒素检测仪 呕吐毒素荧光定量检测仪

呕吐毒素荧光定量检测仪 真菌毒素荧光定量检测仪

真菌毒素荧光定量检测仪 农产品质量安全检测仪

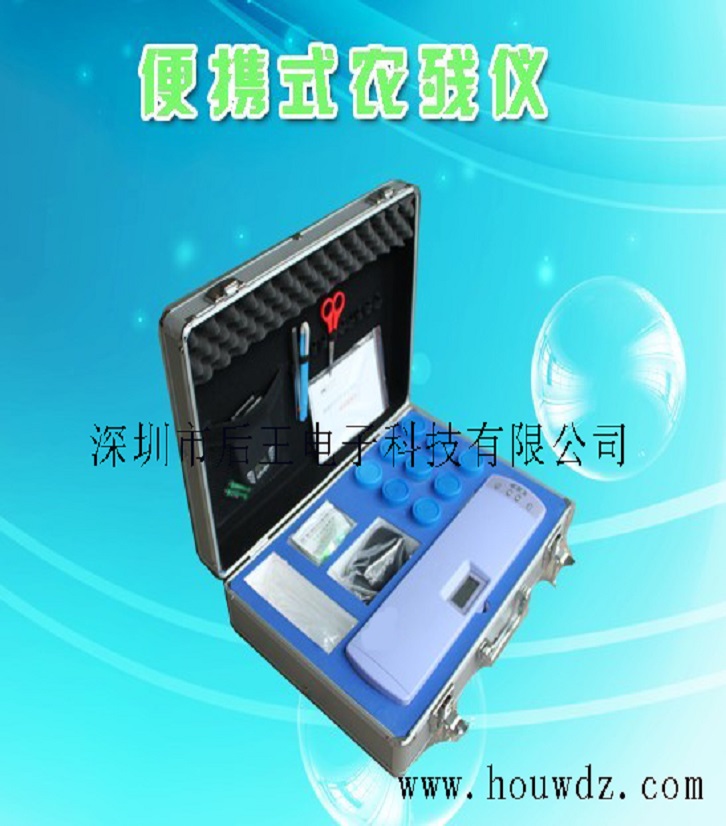

农产品质量安全检测仪 便携式农药残留检测仪

便携式农药残留检测仪 农药残留快速检测卡

农药残留快速检测卡

13560713862

13560713862 微信客服

微信客服

官方公众号

官方公众号